歯周病治療

歯周病治療

歯周病とは

以前は、歯周病は『一度かかったら治らない不治の病』と言われていたこともありましたが、歯肉炎や歯周炎は、口のなかにすんでいる細菌(口腔常在菌)によって起こる感染症であることが分かってきました。

歯周病と歯槽膿漏は同じ?

歯槽膿漏とは、歯周組織からうみが出る歯周病の一つの症状のことで、歯周病と同じ意味で使われることもありますが、近年では歯槽膿漏という言葉はあまり使われなくなり、歯槽膿漏を含めて「歯周病」と言うことが多くなっています。むし歯はむし歯菌が生み出す酸で歯が溶かされ、穴が開いた状態で、歯周病はむし歯菌とは異なる細菌が出す毒素が歯茎から体内に侵入することで起こる症状です。

歯周病とカラダとの関係

近年は、歯周病は生活習慣病の一つとされ、食事、歯みがき、喫煙などの生活習慣とも深くかかわっているので、単純に歯科医師の治療だけでは治療効果が薄いことも明らかになってきました。患者さま個人の生活習慣の改善、努力も含めて、歯周治療の成否を大きく分けることをご理解ください。歯周病は、口の中だけであればまだ良いのですが、長く放置し慢性化することによって、病原性の細菌が血液中に入ってしまったり、心臓や肺などの臓器に届いて、病気を起こす危険性があります。歯や口は、体全体とつながっていることをしっかりと認識することが大切です。

歯周病の原因

【 プラーク 】プラーク(歯垢)とは、食べ物のカスではなく、歯の表面にある細菌の塊のことを言います。プラーク1mg中には、むし歯や歯周病の原因となる細菌がひしめいています。そのため、上手くプラークコントロールができていないと、歯肉炎になってしまいます。

プラークの除去には、毎日の歯磨きがとても重要です。しっかり磨いていても、特に歯と歯の間はみがき残しが多く、プラークが残っていますので、歯ブラシに加えて、歯間ブラシやデンタルフロスを併用することがとても効果的です。正しい歯磨きを身につけて、プラークを除去してむし歯や歯周病を防ぎましょう。

【 歯石 】

歯石とは、歯垢(プラーク)が除去しきれずに放置されて硬くなったものです。歯垢が唾液中のカルシウムなどのミネラルと結合して硬くなり、歯と歯茎の隙間や歯と歯の間にできます。歯垢は、たった2日間で歯石に変化します。

歯石は、お口の中の細菌の住処となり、その細菌が毒素を出すため歯茎に炎症を起こすなど、さまざまなお口のトラブルを引き起こします。歯ブラシだけでは歯石を取り除くことが難しいため、毎日の歯磨きでプラークを取り除き歯石が形成されることを防ぐことが大切ですが、きれいに歯を磨いていてもプラークは取り切れず、少しずつ歯石が形成されていきますので、年に数回、歯医者で歯石を除去することが重要です。

【 喫煙 】

また、たばこにはニコチン以外にも、たくさんの有害物質が含まれており、それらの有害物質が唾液の分泌量を減少させたり、歯に歯垢(プラーク)を付着させやすくしますので、たばこを吸う人は歯周病になりやすく、歯周病が治りにくく、完治しても再発しやすくなります。「たばこをやめない限り歯周病は治らない。」とさえ言われていますので、歯周病を完治させ、再発を防ぐには、たばこを止めることが近道と言えます。

歯周病の治療・検査

歯周病が進行してしまうと・・・

歯周病初期の段階であれば治療をすることによって症状が改善し、完治することも可能ですが、歯周病菌によって歯槽骨の大部分が溶かされているような状態で、どのような治療を行なっても症状の改善が期待できない場合は、歯を抜くしかなくなってしまうこともあります。

歯周病が進行すると、歯肉からの出血や歯のグラつきが出てきますが、初期の段階では患者様自身に自覚できるような症状がほとんどありません。そのため、歯周病を早期に見つけるためには、歯科医療機関で検査を受ける必要があります。

【 プロービング検査 】

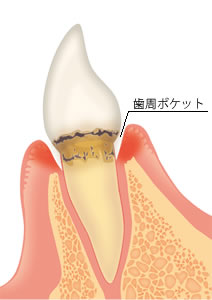

歯周病の早期では、歯と歯肉との間に歯周ポケットという隙間ができます。一般に歯周ポケットは、深くなるほど歯周病の症状が進んでいると考えられ、歯肉の入り口から隙間の底の部分までの距離を測定して、重症度の判定に用います。

これをプロービング検査といい、歯周病の基本的な検査の一つになっています。測定には、目盛りのついた探針(プローブ:針状の金属製の器材)を歯と歯肉のすき間に差し込みます。検査では非常に軽い圧力しか加えませんので、痛みはほとんどありません。

①歯周ポケットの深さ

0〜3mm : 正常、歯肉炎、または軽度

4〜6mm : 中等度歯周炎

7mm以上 : 重度歯周炎

②プロービング時の出血

歯周ポケット測定後に、出血部位の有無を調べます。

出血が顕著な場合は、歯周病が進行していると考えられます。

【 エックス線検査 】

歯周病が進むと、歯を支えている歯槽骨が溶かされていきますので、歯肉の下に隠れている歯槽骨の高さを調べる必要があります。歯槽骨の状態を調べるには、エックス線検査が最も効果的です。

エックス線検査では、歯槽骨の溶けてなくなった範囲や程度をかなり正確に知ることができます。

【 プラーク付着検査 】

歯周病の直接の原因は、歯の周囲に付着した汚れ(プラーク)です。

プラークが多く付着していると歯周病になりやすくなりますし、また歯周病の治療を進めていくうえで、プラークのつかないようなお口の環境を整えていくことが必要とされています。

プラークの付着量は、染色液を使って染め出してから、軽くうがいをしてもらい、付着している部位がわかるようにします。そして、肉眼で確認して、プラーク付着率を記録します。

①口腔清掃状態(プラークコントロールの状態)

| 染色率 | 0%〜15% | 15%〜20% | 20%以上 |

| 判定結果 | 良好 | ほぼ良好 | 注意 |

【 動揺度検査 】

健常な歯はピンセットでつまんで揺すっても動きませんが、歯周疾患の進行度合いによっては、歯が揺れます。

その動きの程度を調べることで、歯周疾患の進行具合がわかります。

| 状態 | ほぼ、動かない | 前後方向にわずかに動く | 前後・左右方向に動く | 前後・左右・垂直方向に動く |

| 判定 | 0度 | 1度 | 2度 | 3度 |

歯周病の予防

歯周病や虫歯の原因はプラークです。

ブラッシングは歯科医が代わりに行なう訳にはいきませんので、歯周病の予防は、あくまで自分自身で習慣づけていただかなければなりません。

プラークはしっかり除去しようとするあまり、歯磨きに力が入り過ぎることがあります。それが続くと、歯茎のまわりの歯がすり減ってしまいます。

実はブラッシングは、歯ブラシの毛先をあてて歯に当たっている感触があるという程度の力で十分です。

・歯茎から出血しても大丈夫

ブラッシングしていると歯茎から出血することがあります。これは、細菌によって炎症を起こした歯茎からの出血(悪い血)である場合が多いので、ほとんど心配はありません。

しかし、だからと言って悪い血を出そうとするあまり、ブラッシングに力を入れすぎることも禁物です。

もしも、痛みがある場合や出血量が明らかに多い場合には、歯科医師に相談してみてください。

・ブラッシングは歯を磨くだけではない

近年は各市区町村による3歳児検診などでも、歯磨きの指導を行なうところが増えているにもかかわらず、子どもや若年層にまで歯周病が増えています。

これは、正しい磨き方ができていないことが原因で、お母さんも子どもの歯の表面はきれいに磨いてあげているのですが、肝心な歯と歯茎の隙間が磨けていないのです。プラークは、この部分によく溜まります。